鍼灸治療の起源|数千年の歴史が今も続く“自然の医学”

🕰️はじめに

「鍼(はり)」や「灸(きゅう)」は、今や世界中で注目されている自然療法。

けれどその歴史はとても古く、約2000年以上前の中国にさかのぼります。

この記事では、鍼灸治療がどのように生まれ、どのように今の形になったのかを、

やさしく解説します。

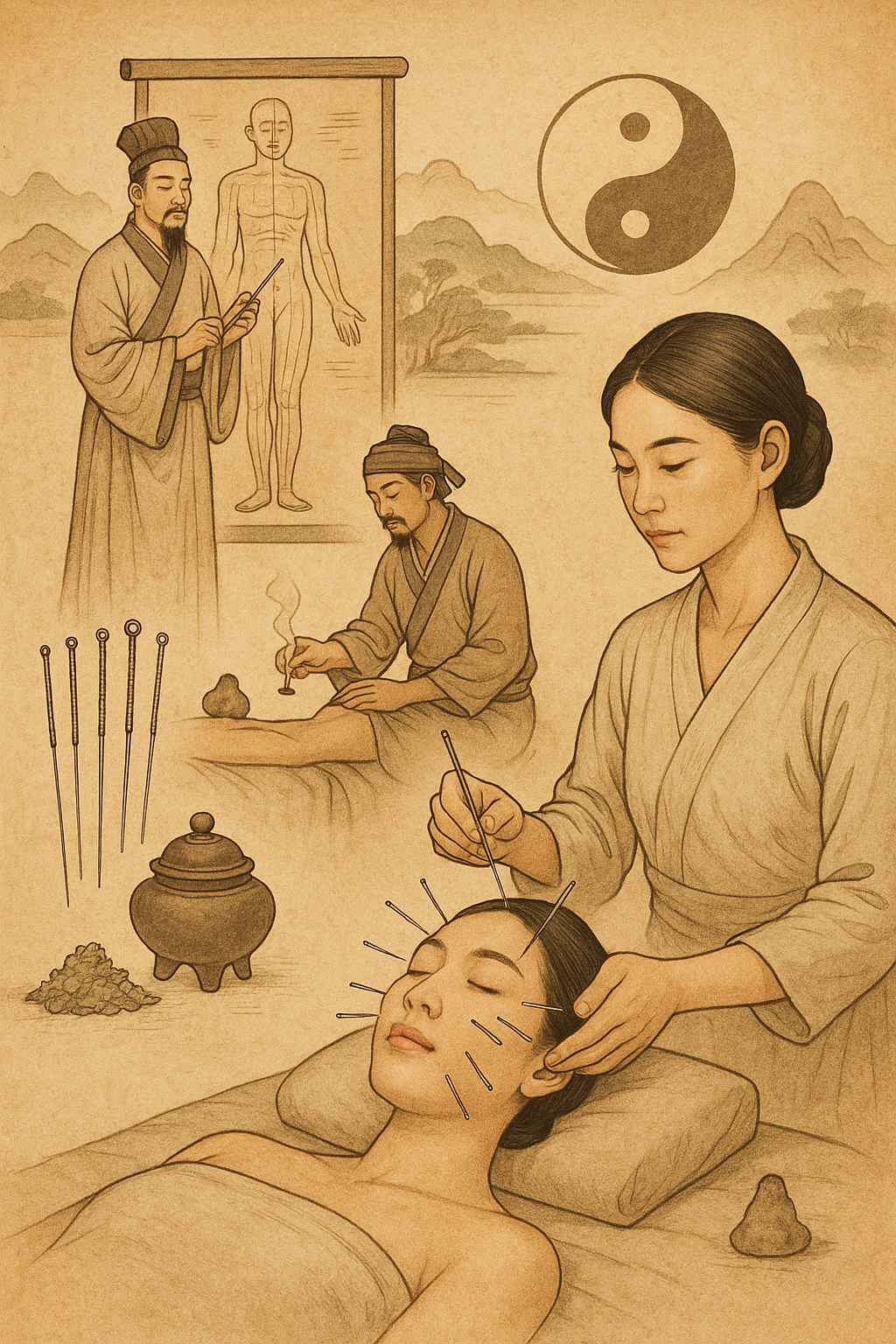

🏺1. 鍼灸の始まりは“自然と共に生きる知恵”から

古代中国では、人々が自然とともに生活していました。

「寒いと体が固くなる」「暑いとだるくなる」——そうした体の変化を観察し、

自然と人の体はつながっているという考えが生まれました。

この考えが、後に「陰陽(いんよう)」「五行(ごぎょう)」という

東洋医学の基本理論へと発展します。

🩺2. 鍼灸の原点は『黄帝内経(こうていだいけい)』

紀元前2〜3世紀ごろに書かれた中国最古の医学書『黄帝内経』には、

すでに鍼や灸の理論が登場しています。

この書物では、次のように説かれています。

「気(エネルギー)の流れが滞ると、病が生まれる」

「鍼や灸で経絡(けいらく)を整えることで、体は本来の力を取り戻す」

つまり鍼灸は、体のバランスを整えることで健康を維持・回復させる医学として始まったのです。

🪡3. 鍼の素材は昔は“石”や“骨”だった!?

最初の「鍼」は、今のような金属ではなく、

石や骨、竹などで作られていました。

その名残として、当時使われていた鍼は「石鍼(せきしん)」と呼ばれています。

時代が進むにつれて、青銅 → 鉄 → 銀や金へと変化し、

今のような細くて痛みの少ない鍼になりました。

🔥4. お灸の始まりは“草の力”

お灸に使われる「もぐさ」は、ヨモギの葉を乾燥させて作られます。

古代の人々は、火を使って温めたヨモギが体に良いことを経験的に知り、

「痛みや冷えを和らげる」ために使うようになりました。

お灸は、今でいう温熱療法+アロマ効果のようなもの。

昔から“自然の力で体を癒す”知恵として受け継がれています。

🌏5. 世界へ広がる鍼灸

中国で生まれた鍼灸は、

朝鮮半島・日本へと伝わり、日本では奈良時代にはすでに実践されていました。

江戸時代には「鍼師(はりし)」や「灸師(きゅうし)」が専門職として活躍し、

庶民の健康維持に欠かせない存在に。

現代では、**WHO(世界保健機関)**が

「鍼灸は有効な医療の一つ」と認め、

世界160カ国以上で行われています。

🌸6. 現代の鍼灸は“伝統×科学”

現代の鍼灸治療は、古代の理論をベースにしながら、

科学的研究によって効果が裏付けられています。

- 血流の改善

- 自律神経のバランス調整

- 免疫力の向上

- ストレス緩和

など、体の仕組みを科学的に分析する研究も世界各国で進められています。

💬まとめ|“昔の知恵”が今の健康を支える

鍼灸治療は、自然と体の調和を大切にする医学として生まれ、

2000年以上の時を経ても、今なお人々の健康を支えています。

現代のストレス社会にこそ、

この「体の声を聴く医学」が求められているのかもしれません。